精神科学教室 活動報告

「医療連携だよりに当科の記事が掲載されました」

2016.04.13

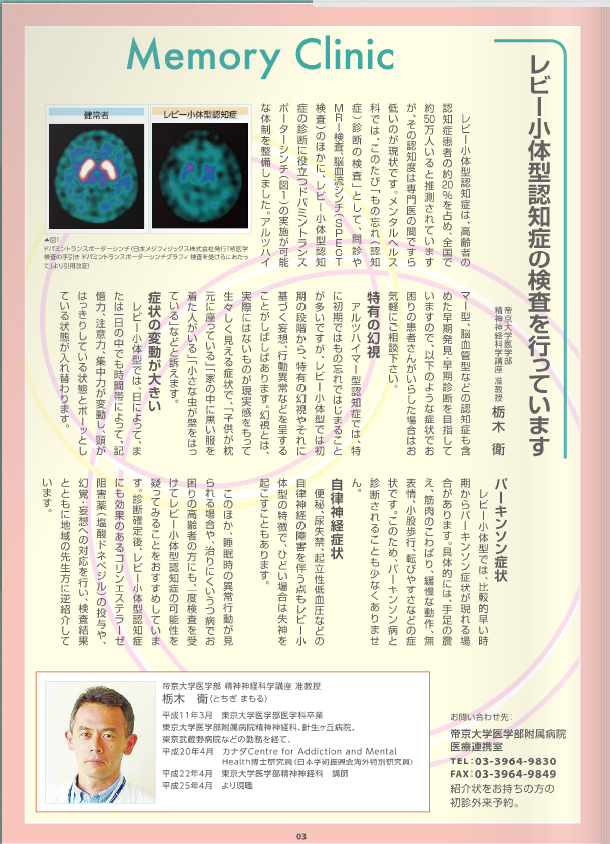

当院の医療連携だより「ASSIST」に、当科で行っている「

医学部謝恩会

2016.03.22

3月21日、ホテル椿山荘東京にて医学部謝恩会が開催された。

栃木 衛

2016.04.13

当院の医療連携だより「ASSIST」に、当科で行っている「

2016.03.22

3月21日、ホテル椿山荘東京にて医学部謝恩会が開催された。

栃木 衛