精神科学教室 活動報告

林 直樹(病院教授)の研究・教育活動の紹介第Ⅰ部

2013.08.24

最近の研究テーマは,自傷行為・自殺未遂と境界性パーソナリティ障害が中心となっています。

第I部では,最近発表したいくつかの論文の概略・解説を示します。次の第II部では,本年に行った学会発表や講演会・研修会での発表での体験を紹介します。

第I部 最近発表された論文の紹介

A. 自殺未遂・自傷行為についての研究

1. 「東京都の精神科病院への自殺関連行動を呈して入院した患者の精神科診断と臨床的特徴」

Naoki Hayashi, Miyabi Igarashi, Atsushi Imai, Yuka Osawa, Kaori Utsumi, Yoichi Ishikawa, Taro Tokunaga, Kayo Ishimoto, Hirohiko Harima, Yoshitaka Tatebayashi, Naoki Kumagai, Makoto Nozu, Hidetoki Ishii and Yuji Okazaki: Psychiatric disorders and clinical correlates of suicidal patients admitted to a psychiatric hospital in Tokyo. BMC Psychiatry 2010, 10:109.

Published: 13 December 2010

自殺関連行動(suicidal behavior 自殺未遂と自傷行為を併せた概念)を呈する患者の診断や臨床特徴についての研究は,まだ十分に積み重ねられているとはいえません。現在,診療録調査が多く発表されているのですが,それのみでは患者の実情を把握するには力不足です。この自殺リスクの高い患者グループに自殺予防活動を実施するためには,自殺関連行動の発生要因について,できるだけ多くの知見を集めることが必要です。そのためには,調査面接によってしっかりしたデータを集める研究が実施されなくてはなりません。

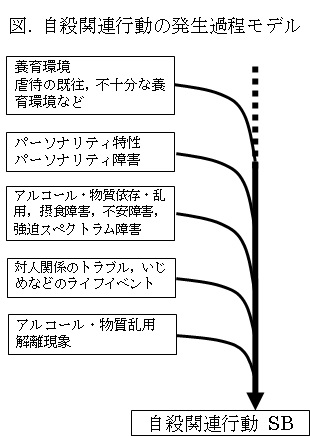

この研究の対象は,自殺関連行動を呈して都立松沢病院に2006-2007年の20ヶ月間に入院し,対象とされる条件をクリアした280人の患者のうち,研究参加に同意してくださった155人の精神科患者です。研究では,米国精神医学会の診断基準DSM-IVに基づく精神科診断構造化面接(SCID-I CV, SCID-II)による診断やその他の臨床特徴,生育史的特徴といったごく広い範囲の評価が行なわれました。これらの評価は,下の図の自殺関連行動の発展モデル(仮説)に基づいて選択されました。

対象患者の入院前に見られた主要な自殺関連行動の手段は,刃器による切傷40 %,過量服薬32 %,縊首14 %,飛び降り12 %でした。これは,半数以上が過量服薬である身体科救急における調査の所見と大きく異なっています。また,この研究対象には,重症の精神障害が前景にあることが多く,自殺関連行動による身体傷害の重症度が低いという特徴があります。これらの点で本研究の所見は,身体救急医療機関で実施された研究とずいぶん異なっていることを認識しておくべきでしょう。

対象患者の主な精神障害(第I軸)の内訳は,感情障害62 %,不安障害55 %,物質使用障害 38%,精神病性障害 27%,摂食障害 10%でした。パーソナリティ障害(personality disorder) (第II軸)は,87 %に認められ,中でも境界性パーソナリティ障害が55 %と最も多いものでした。

入院前3ヶ月間のライフイベント(life event)では,対人関係のライフイベント,生活状況のライフイベントがそれぞれ69 %,62 %と高い頻度で報告されました。入院時の重度の抑うつ症状,絶望感は,それぞれ55 %,48 %の対象に認められていました。養育期の虐待,性的虐待は,それぞれ61 %, 17 %の患者から報告されました。これらの所見は,図に示した自殺関連行動の発展モデルに沿ったものと理解できます。それゆえ私たちは,この発展モデルに基づいて患者の評価や治療を考えてゆくことが妥当だという結論を本研究から導くことができると考えます。

この研究の実施では,自殺関連行動を呈して強制入院となった患者の研究参加の同意をどのようにして取得するか,患者の負担になりかねない長時間の調査面接をいかに安全に実施するかなどの難しい問題を乗り越えることが必要でした。大いに手間のかかるこの「松沢キャンパス自殺関連行動研究プロジェクト」が実施できたのは,多数の都立松沢病院の精神科医,東京都精神医学総合研究所(現東京都医学研究機構)などのスタッフが参加してくれたお陰でした。

研究にご協力下さった患者さん,ご家族,その他の関係者に深く感謝します。

この論文(英文)は URL: http://www.biomedcentral.com/1471-244X/10/109 でダウンロードできます。

(2013.8.24記)

2. 「精神科病院への自殺関連行動を呈して入院した患者の退院後の経過と自殺関連行動の予測徴候:二年間の前向きフォローアップ研究」

Naoki Hayashi, Miyabi Igarashi, Atsushi Imai, Yuka Yoshizawa, Kaori Utsumi, Yoichi Ishikawa, Taro Tokunaga, Kayo Ishimoto, Hirohiko Harima, Yoshitaka Tatebayashi, Naoki Kumagai, Makoto Nozu, Hidetoki Ishii and Yuji Okazaki: Post-hospitalization course and predictive signs of suicidal behavior of suicidal patients admitted to a psychiatric hospital: A 2-year prospective follow-up study. BMC Psychiatry 2012, 12:186 doi:10.1186/1471-244X-12-186 Published: 31 October 2012

自殺関連行動によって精神科病院に入院した患者は,自殺リスクが高いと考えられています。その人々の退院後の経過を明らかにすることは,自殺予防のために重要です。この研究では,先のHayashi N, et al (BMC Psychiatry 2010)の研究の対象となった患者のうち,東京近辺に退院していった患者106人の退院後の2年間の経過を明らかにするため,6ヶ月おきに計4回の調査面接が実施されました。そこでは,自殺関連行動の再発の状況や自殺関連行動に伴う自殺意図,SF-8健康調査が実施されました。

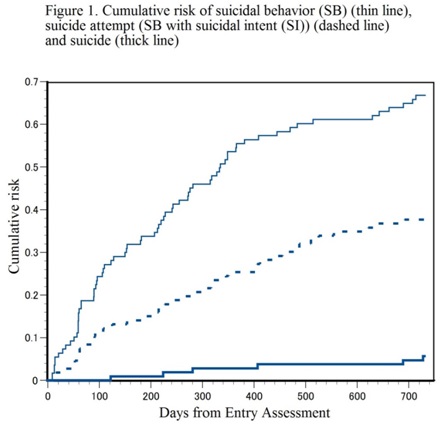

この研究では,91%の対象患者で2年間の経過をフォローすることができました。この期間中,自殺関連行動,自殺意図を伴う自殺関連行動(つまり自殺未遂),自殺既遂が対象患者のそれぞれ67% (95% 信頼区間(CI) 58 - 75%),38% (95% CI 29 - 47%),6% (95% CI 3 - 12%)に発生していました。その累積発生率を図に示します。自殺関連行動再発を予測する特徴は,若年であること,既往の自殺関連行動回数,養育期の虐待であり,自殺未遂の再発を予測する特徴は,若年であること,調査された入院前の絶望感の程度でした。また,精神科診断で自殺関連行動再発を予測するのは,不安障害とB群パーソナリティ障害でした。さらに身体的健康度が低いと3ヶ月以内に自殺関連行動が生じやすいという所見が得られました。

本研究の重要な所見は,対象患者の高い自殺関連行動の再発率です。二年間でその再発率が徐々に低減する現象は認められませんでした。ここで明らかになった特に深刻な問題は,2年間に6人もの方が自殺していたことです。年間3%自殺するという,このひどく高い数値は,自殺関連行動をして精神科病院に入院する患者の自殺リスクが著しく高いことを実証しています。この程度の極めて高い自殺率は,いくつかの国の自殺傾向の強い精神科患者のフォローアップ研究で報告されています。自殺関連行動の再発リスクは,患者が外来通院を続けていても変わりませんでした。つまり現在の治療は,自殺関連行動防止には十分役に立っていないということです。このような自殺ハイリスクの人々には,その病理に適合した治療プログラムを開発しなくてはならないというのが,本研究の結論です。

この論文(英文)は URL: http://www.biomedcentral.com/1471-244X/12/186 でダウンロードできます。

(2013.8.24記)

3. 「精神科病院に自殺関連行動を呈して入院した患者の特徴:都立松沢病院病歴統計から」

林 直樹,石川陽一,五十嵐 雅,今井淳司,大澤有香,内海香里,石本佳代,徳永太郎,岡崎祐士:精神科病院に自殺関連行動を呈して入院した患者の特徴:都立松沢病院病歴統計から.精神医学 53(10): 1005-1014, 2011

この研究は,都立松沢病院精神科に2006年4月からの3年間に自殺関連行動を事由にして入院した586例(536人)を対象として行われた診療録調査です。救急医療機関での調査は多く発表されていますが,精神病院における調査はまだまだ少数なので,この研究には希少価値があるといえます。また,自殺関連行動のない他の入院患者との比較が行われているので,自殺関連行動患者の精神科診断や人口統計学的データの特徴を明らかにしようとしていることも特徴です。

対象患者の入院前の自殺関連行動手段は,刃器による切傷37%,過量服薬26%,飛び降り16%,縊首13%でした。対象患者の世界保健機構(WHO)の診断基準ICD-10による臨床診断は,統合失調症37%,パーソナリティ障害 29%,気分障害16%,物質使用障害14%でした。さらに対象患者を同時期に入院した自殺関連行動を入院事由としていない精神科患者と比較した結果,精神科入院患者の中で自殺関連行動患者は,女性,若年者が多い,そして気分障害,神経症性障害・適応障害,パーソナリティ障害の患者が多いことが確認されました。その他,救急医療機関の自殺関連行動患者と比較して,対象患者には,自殺関連行動による身体的損傷の軽い者が多いけれども,自殺関連行動を繰り返していた患者や入院前に精神科治療を受けていた患者の比率が高いことが明らかになりました。また,自殺関連行動手段と精神科診断の関連としては,パーソナリティ障害患者に過量服薬が多いという結果でした。このような本報告の所見は,精神科病院における自殺関連行動を呈する患者の治療,今後の自殺関連行動についての研究において役立てられべきものと考えます。

(2013.8.24記)

B. パーソナリティ障害についての研究

1. 「境界性パーソナリティ障害はcommon diseaseである」

林 直樹:境界性パーソナリティ障害はcommon diseaseである.精神科治療学 26(9): 1067-1072, 2011

この報告において私は,内外の研究を概観しつつ,わが国において境界性パーソナリティ障害 (borderline personality disorder,以下BPDと略す)の診断,治療を普及させるべきだと訴えています。

BPDは,わが国でも精神科医療において頻繁に見られる精神障害です。特に,自殺未遂や自傷行為といった自殺関連行動において重要な要因であり,BPDの概念なしには,頻回に自殺未遂を繰り返す患者,早期から自傷行為を始めていた患者の診療はできないといっても過言ではありません。また,若年者の非精神病の患者において高い頻度でBPDが見られることは,先進国では常識となっていることです。しかし,わが国においては,その診断や治療の普及はきわめて不十分な状態にあります。その原因には,治療に多大な手間と時間が必要であり,通常の保険診療でカバーできないケースが多いこと(それゆえ診断・治療がルーチン化されていないこと),他の精神障害とは若干異なる対応が必要とされることなどの事情があると考えられます。さらに精神科医療スタッフの間に偏見が強いことも,治療を困難にする原因となっています。

先進諸国では,現在すでに幾つもの有望なBPD治療が開発され,その効果の確認が進められています。しかし,わが国の保険診療の枠組みの中では,わが国においてすぐに実践できるものはわずかです。わが国の現状では,BPDの診断,治療の努力を地道に積み重ねることによって実績を挙げ,それによって普及を図ることが重要でしょう。また,現在準備が進められている地域精神保健活動の展開や多職種チームによる介入・治療の普及によって,BPDの治療が前進することが期待されます。

(2013.8.24記)

2. 「境界性パーソナリティの治療経過とライフサイクル:長期治療例7例の検討から」

林 直樹:境界性パーソナリティの治療経過とライフサイクル:長期治療例7例の検討から.日本サイコセラピー学会雑誌 12: 117-125, 2011.12

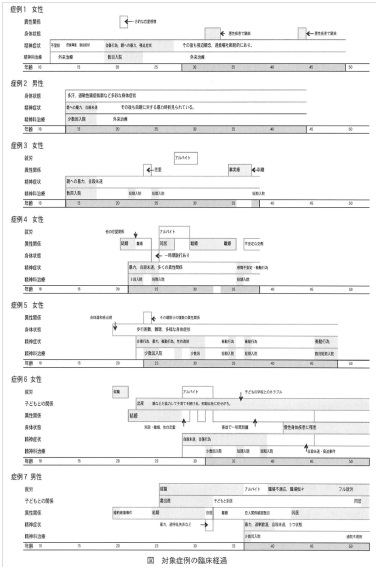

この論文は,境界性パーソナリティ障害(BPD)患者の経過およびその回復過程の理解を深めるための試みとして,15年間以上(平均22年)私が担当医として関与した7症例の臨床経過を提示し,そこに認められる変化に対して,ライフサイクルの観点から検討を試みたものです。ここで見られた変化とは,入院が徐々に減ってゆき,強制入院から自発的入院へと変わってゆく,暴力,衝動行為は徐々に減少する,激しい対立や行き違いに彩られていた親との関係が徐々に穏やかなものになる,異性関係がトラブルの原因であり続けるが,トラブルを避ける技能も徐々に発展する,がむしゃらに対人関係を求める傾向が減り,ひきこもり優位になるといったものでした。このような経過の中で確認されるのは,BPD患者が,たとえライフサイクルの中でその(ライフステージの)課題を達成しえないことがしばしばあるとしても,その後もその課題への取り組みを継続させて,一定の成果を上げているということです。臨床的検討からこのことは,ライフサイクルの中の課題に取り組むことがBPDからの回復に貢献することになると考えられました。その過程の中で患者は,問題の発生を回避できるようになるばかりなく,自分なりの生活スタイルを作り上げ,自分自身の人生の歩みを進めていることも観察されました。このようなライフサイクルの観点は,BPD治療において,患者の回復への理解を深め,それを促進するために役立てることができると考えられます。

論文で示した症例の経過の概略を下の図に示します。

(2013.8.24記)

3. 「都立松沢病院夜間休日救急入院患者の精神科診断の21年間(1986-2006年)の変化:性比および自殺関連行動,暴力の変化との関連性に着目して」

林 直樹,厚東知成,高濱三穂子,今井淳司,崎川典子,大澤達哉,石井秀宗,岡崎祐士:都立松沢病院夜間休日救急入院患者の精神科診断の21年間(1986-2006年)の変化:性比および自殺関連行動,暴力の変化との関連性に着目して.精神医学 55(1): 45-55, 2013

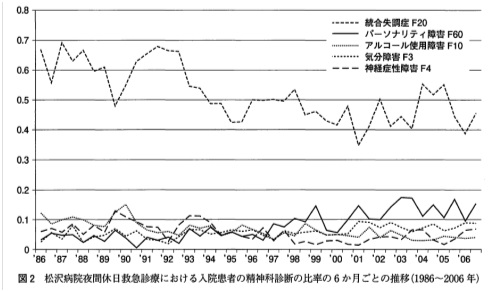

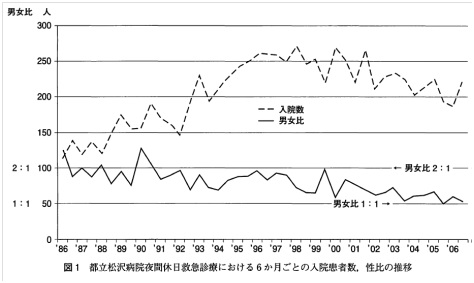

この論文では,21年間(1986-2006年)に都立松沢病院夜間休日救急体制の中で入院した患者8658例の精神科診断や臨床特徴の時代変化が報告されています。ここでは,入院患者の精神科診断の比率の変化として,統合失調症,アルコール使用障害の減少,パーソナリティ障害(大多数が境界性パーソナリティ障害(BPD))と気分障害の増加が認められていました(下の図を参照)。

この統計における顕著な時代変化は,入院患者の性差に現れています(下の2番目の図の下部を参照)。21年間に男女比が2:1から1:1へと大きく変化していたのです。また,調査期間中に自殺関連行動が増加していることが明らかになりました。これは,近年大きな社会問題となっている自殺者数の増加のすそ野というべき現象でしょう。ここでは,本格的な自殺未遂である縊首よりも自己切傷や過量服薬といった深刻度の低いものの増加が顕著でした。

さらに本報告では,女性の比率の変化や自殺関連行動の比率の変化を説明する精神障害の要因をprobit変換を用いた回帰分析によって追究することが行われました。その結果,それらの変化を説明する要因として,それぞれアルコール使用障害とパーソナリティ障害,うつ病性障害とパーソナリティ障害が見出されました。

本報告のポイントの一つは,精神障害の比率の変動と性比の変化や問題行動の変化との関連性が確認されたことから,精神障害の増減がより確実性の高い所見として提示された点にあります。これは,精神科臨床診断の信頼性の低さという弱点を補う所見です。特にパーソナリティ障害については,他の精神障害の陰に隠れて,診断されないことが多く,一般の精神科診断の臨床統計でも取り上げられていないことが少なくありません。しかし,ここで報告されたパーソナリティ障害診断の増加が性比の変化や自殺関連行動の比率の変動と結びついていたことは,パーソナリティ障害の診断増加という所見が一定の実態を伴うものであることを示しています。

本報告の臨床診断の比率の変化から,時代・時期によって疾病構造が変化していることが直線的に結論できるわけではありません。その理由は,第一に臨床診断に高い信頼性を期待しえないこと,さらに2005年の医療観察法施行のような調査期間中の法制度の変化の影響などの別の要素も考慮に入れる必要があることです。ここでは,精神障害の比率の変化以外の原因を考えることもできるでしょう。例えば,暴力や自傷などの問題行動が家族内で収拾できなくなるという家庭環境の時代変化によって,女性の問題行動に対しても警察の助力を仰ぐことが多くなり,救急受診となる患者の性比が変化したとも考えられます。他方,もともと文化社会的な影響を受けやすいと言われているアルコール使用障害やパーソナリティ障害では,社会・文化に規定される事例化パターンによって発生頻度が大きく影響を受けるものであり,両者はむしろ不可分だとする見方もありえるでしょう。

一般に精神障害は,時代変化の影響を受けていると考えられています。本報告の舞台となった松沢病院夜間休日救急診療は,基本的に同じ診療体制で長く続けられてきたことから,精神科診断の時期・時代による変化を比較的確認しやすい研究フィールドだと考えられます。

精神障害の時代変化を実証することは容易ではありません。しかし私たちは,さまざまな方法を用いてその検討を続けなくてはなりません。そこには将来,精神障害に対して適切に対応するための重要な手がかりをもたらす可能性があります。

(2013.8.24記)

4. 「高齢の女性統合失調症患者の主観的および客観的な生活の質(QOL)と臨床症状との関連性」

Seishu Nakagawa, Naoki Hayashi: Clinical correlates of objective and subjective quality of life among middle-aged and elderly female in-patients with chronic schizophrenia. Asian Journal of Psychiatry 2013

この研究は,都立松沢病院の慢性期病棟に入院している高齢の女性統合失調症患者の主観的QOLおよび客観的QOLと臨床症状との関連性を調べることによって,それらのQOLの成り立ちやそれに影響を与える要因について検討する目的で行われました。

高齢の女性統合失調症患者に対象を絞ったのは,従来の研究において性別や年代が統合失調症患者のQOL評価に影響を及ぼしていることが指摘されており,それを揃えることによって,QOLへの臨床症状の要因を明らかにすることが容易になると考えたためです。

研究対象は,50歳以上の66人の女性統合失調症入院患者です。評価は,客観的QOL評価をQOLスケール(Quality of Life Scale, QLS),主観的QOL評価をランカシャーQOLプロファイル(Lancashire Quality of Life Profile, LQLP),精神病症状を陽性陰性症状評価尺度(PANSS),適応状態をRehabilitation Evaluation Hall and Baker (REHAB)で行いました。次いで各評価の間の相関分析が行われました。そしてさらに,2種類のQOLを説明する臨床症状,臨床特徴を探す回帰分析(ステップワイズ法)が実施されました。

相関分析では,客観的QOLと主観的QOLの関連がないことが確認されました。この所見は従来から統合失調症で認められていたものです。回帰分析では,PANSSのアネルギア(Anergia)尺度とREHABの共同体生活技能尺度が客観的QOLを説明する特徴であり,PANSSの抑うつ・不安尺度とパラノイド・好戦性尺度が主観的QOLを説明するものとする結果が得られました。

これらの結果から,統合失調症の高齢女性の場合は,客観的QOLと主観的QOLの両方を改善する治療が求められており,そしてそれを改善させる要因が別種のものであると考えられました。ここからさらに,統合失調症のQOL低下はさまざまな要因から生じており,それと関連する臨床症状を軽減させることによって,患者のQOL改善への貢献となると考えることができるでしょう。

(2013.8.24記)

林 直樹